弓道着について知る

弓道を始められる前、もしくは弓道を始められてから早い段階で、

弓道着の購入を考え始める方が多くいらっしゃいます。

今回は弓道着について詳しくご説明いたします。

弓道着の基本

弓道が現代のように普及する前は、弓を射る際、着物をお召しになることが基本でありました。

弓道が普及していくうちに、弓道着という簡素的なものが生まれて、広まっていったのでございます。

弓道の鍛錬をしていると審査を受審することがございますが、

愛知県を一例として挙げますと、審査の際は級位~四段(愛知県では)までは弓道着の着用で構いません。

ただし、それ以上の段位の審査の場合には、着物を着用するようにいたします。

弓道着の着用の際は、

・上衣

・袴

・帯

・足袋

の4つを着用することになります。

ではそれぞれについて詳しくご説明いたします。

弓道着の着用

上衣は適切なサイズを選ぶようにしましょう。

上衣についてですが、

脇の部分が開いているのが男性用、閉まっているのが女性用でございます。

ただし、男性だから男性用、女性だから女性用を必ずしも着用しなければいけないのかと言いますと、決してそんなことはございません。

男性の中には脇の部分が開いてないものをお求めになる方も多くいらっしゃいますので、

お好みの方をお選びいただくと良いでしょう。

上衣のサイズは男性規格になっております。

(女性用のものは男性用規格から身幅が約1cm、袖口が約1cm小さくなっております。)

ですから、女性が上衣を選ぶ際には、普段着用されているお召し物のサイズより1~2サイズ小さめのものをお選びいただくことをおすすめいたします。

普段のお召し物と同じサイズを選ばれますと、身幅が大きくなってしまうため、胸元や袖口が大きくなる可能性がございます。

袖の長さについてですが、腕を伸ばした際に肘にかかるかかからないか、位の長さが適切であるとされております。

長袖を売っている店舗もございますが、あくまで練習用としてお召しになることをおすすめいたします。

上衣には薄手の素材でできた夏物もございます。

翠山でもオールシーズンで着用ができるものを2種類、

夏用を4種類ご用意しております。

袴は男女で好ましいものが異なります。

袴は男女ともに馬乗袴が好ましいと言われております。

男性は黒、女性は黒で背板のないものを選ぶようにしましょう。

着物を着用する際には、男性は縞袴、女性は黒もしくは紺の袴が好ましいと言われております。

袴は男性と女性でつける位置が異なります。

男性はおへその下が上端、くるぶしの中心が下端になるように着用いたしましょう。

女性は上端がウエスト部分、下端がくるぶしの中心が基準となります。

袴をきちんとお召しになりたい場合には、既製品の購入よりもオーダーで作っていただく方がおすすめでございます。

帯は角帯が好ましいとされております。

日本武道の一つである弓道で使われている帯は、男性・女性共に角帯が好ましいと言われております。

特に着物を着用する際には、正絹の帯を締めることが多いです。

袴を着用する際に遜色ないものを選ぶようにしましょう。

女性は角帯が長い場合がございます。

その際は、余った部分を切ってご使用ください。

足袋は滑るものを選ぶようにしましょう。

足袋は好みが分かれるものですので、様々な種類のものをお試しになって、

ご自身の好みのものをお探しいただくことがおすすめでございます。

足袋を選ぶ際の基本として、滑るものを選ぶようにいたします。

弓道に限らず、武道の基本はすり足でございます。

滑る足袋の方が丹田に力が入りやすく、自分に適度に負荷をかけることができます。

そのため、弓道が上達しやすいと言われております。

また、滑る足袋の方が所作が上手くなりやすいものでございます。

弓道で構える際に、まず初めに足踏みという動作を行いますが、

この足踏みの際に足が滑ってしまう方がいらっしゃいます。

これは足袋のせいではなく、足踏みの方法に問題がある可能性がございます。

滑らないように、正しい足踏みの方法を身に付けましょう。

弓道の基本として、「汚れたものを道場に持ち込まない」ということが挙げられます。

弓を射る際に、つま先立ちになり足の裏が見えるときがございますが、

この時に足の裏が汚れている場合がございます。

足袋は何枚か用意し、いつでもきれいな足袋を着用するようにいたしましょう。

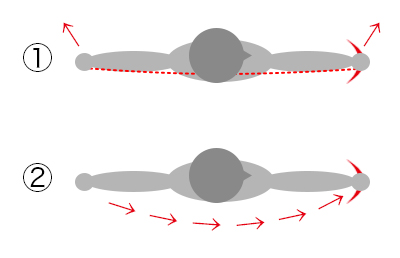

胸当ては小さめのサイズを選び、正しい向きで着用しましょう。

胸当ては初心者の方のための弓具です。

初心者の方は、離れの際に弦が胸を擦ってしまうことがございます。

弓を射る際、胸を開くように弓を引きます。

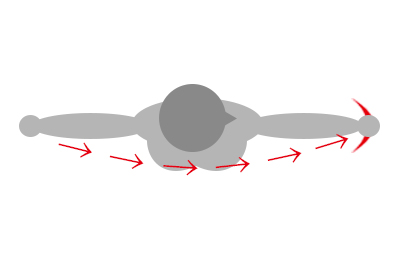

その際、上の①のイラストのように、弦には矢印のように外方向に力がかかります。

手を放すと、②のように胸を開いていたのとは反対の方向に力がかかります。

つまりまっすぐではなく、少しだけ弧を描くような軌道で弦が戻ることになります。

引いた弦が戻る際に弧を描いていると、弦が弓道着に擦れて軌道がずれてしまうことがございます。

すると、思っていたところに飛ばないばかりか、下に落ちてしまうこともございます。

また、怪我をしてしまう可能性もございますので、初心者のうちは胸当てをつけることをおすすめいたします。

胸当てのサイズですが、小さめのサイズを選ぶことがおすすめでございます。

胴が隠れないものを選ぶようにしましょう。

稀に胸当ての付け方が反対になっている方がいらっしゃいます。

下の画像の向きでつけるようにしましょう。

弦が擦ってしまう場合でも、弦はご自身の右側の方しか擦っていきません。

胸当ての向きが逆になってしまうと、胸当てとしての意味をなさない場合がございます。

また、胸全体を覆う必要もございませんので、小さめのもので弦が胸当てに引っかからないものを選ぶことがおすすめでございます。

色についてですが、本来はお召しになっているもののお色に合わせる方が好ましいと言われております。

特に審査の際などには、白い弓道着には白い胸当てを、黒の着物をお召しの場合には黒の胸当ての着用をおすすめいたします。

今回は弓道着について詳しくご紹介いたしました。

次回の「着物について知る」では着物について詳しくご紹介いたします。